Medizinisch geprüft von Martina Ehmen (Medical Advisor)

Veröffentlicht am 15. Februar 2026

Der Mangel von Estradiol und Progesteron in den Wechseljahren kann sich langfristig negativ auf die Knochen-, Herz- und Gefäßgesundheit auswirken. Auch das sog. „Wohlstandssyndrom“ kann durch einen Hormonmangel gefördert werden. Was genau dahinter steckt, erfährst Du hier.

Osteoporose (Knochenschwund)

Der Begriff Osteoporose kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt „löchriger Knochen“. Genau so kann man sich die Folgen des Östrogenmangels auf den Knochenbau vorstellen. Unter einem Östrogenmangel kommt es zu einer verstärkten Abnahme der Knochendichte und einem Verlust von Knochensubstanz. Die Knochen werden porös und brüchig, das Risiko für Brüche steigt. In den Wechseljahren sinken die Spiegel der Östrogene, die normalerweise den Knochen schützen und deren Abbau verhindern. In Deutschland sind circa 6 % der Gesamtbevölkerung von Osteoporose betroffen. Bei Frauen jenseits von 50 Jahren liegt eine bestätigte Osteoporose bei etwa 23 %. Das Risiko für Knochenbrüche durch eine Osteoporose liegt bei Frauen über 50 Jahre bei 33 %.

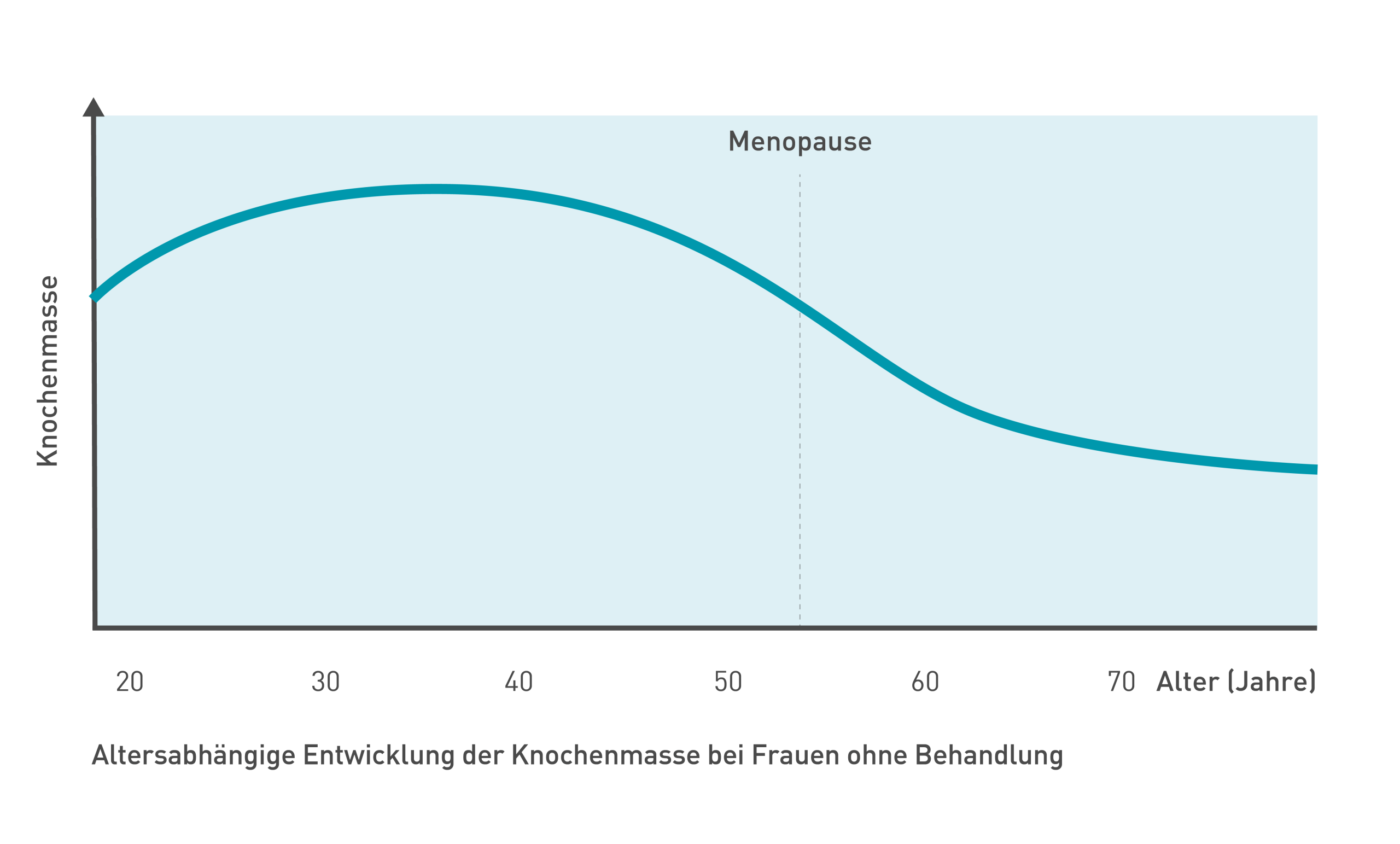

Eine Osteoporose bleibt zunächst oft unbemerkt, da sie keine Schmerzen verursacht und anfangs meist noch keine Beschwerden bestehen. Sichtbare Anzeichen sind beispielsweise eine abnehmende Körpergröße, Rundrücken und eine zunehmend gebückte Haltung. Oft wird erst aufgrund eines Knochenbruchs durch scheinbar unbedeutende Verletzungen oder ganz ohne äußere Einwirkung die Diagnose Osteoporose gestellt. Man spricht dann von sog. Spontanfrakturen. Der Rückgang der Knochenmasse beginnt bei Frauen bereits ab dem 40. Lebensjahr mit etwa 1 % jährlich. In der Postmenopause können durch den Abfall des Östrogenspiegels bis zu 4 % pro Jahr erreicht werden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache für Frauen. Das Risiko ist grundsätzlich höher für Männer. Das Risiko für Frauen erhöht sich circa 7 bis 10 Jahre später als bei Männern. Im Alter über 45 Jahre und dem Einsetzen der Wechseljahre steigt das Risiko auch für Frauen an. Dies hängt unter anderem mit den sinkenden Östrogenspiegeln zusammen, da Estradiol die Knochensubtanz schützen kann. Je früher die Wechseljahre und damit das Absinken des Estradiols beginnt, desto höher das Risiko für Gefäßverkalkungen, einen geringeren Gefäßschutz und Bluthochdruck. Eine Erschöpfung in den Wechseljahren kann harmlos sein, aber auch ein Hinweis auf Erkrankungen des Herzens. Deshalb solltest du bei anhaltenden Beschwerden ggf. auch eine Kardiologin oder einen Kardiologen befragen.

Metabolisches Syndrom

Das metabolische Syndrom wird gerne als „Wohlstandserkrankung“ bezeichnet, da Faktoren wie Übergewicht und/oder eine Zunahme des Bauchumfangs (durch vermehrtes Bauchfett), Bluthochdruck, Blutzuckererhöhungen, sowie erhöhte Blutfettwerte zu Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Das Risiko für ein metabolisches Syndrom steigt peri- und postmenopausal signifikant. Es ist postmenopausal um 60 % erhöht. Die Entwicklung wird in den Wechseljahren durch den Östrogenmangel begünstigt. Im Umkehrschluss können Östrogene präventiv wirken in Bezug auf vor Ablagerungen in Blutgefäßen, die zu Gefäßverkalkungen, der sogenannten Arteriosklerose, führen können. Eine Arteriosklerose wiederum kann einen Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Durchblutungsstörungen zur Folge haben.

Typ-2-Diabetes

Laut einer Auswertung der WHI-Studie hat die Dauer der reproduktiven Phase (Fortpflanzungsphase) einer Frau, die wiederum mit der Dauer der exogenen Östrogenexposition im Verlaufe des Lebens zusammenhängt, einen Einfluss auf das Typ-2-Diabetes-Risiko. Frauen aus der WHI-Studie mit der kürzesten reproduktiven Phase bzw. Fortpflanzungsphase (kürzer als 30 Jahre) hatten ein um 37 % höheres Risiko einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln als Frauen, deren reproduktive Phase „mittellang“ war, also zwischen 36 bis 40 Jahren andauerte (z. B. erste Regelblutung mit 12 Jahren, letzte Regelblutung bzw. Menopause mit 52 Jahren). Frauen mit der längsten reproduktiven Phase (über 45 Jahre) hatten ein um 23 % höheres Risiko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes im Vergleich zu den Frauen mit einer mittellangen reproduktiven Phase.